La violencia machista ya no tiene portadas. A primera vista, la pandemia y su afanosa gestión no dejan lugar para más desgracias. La piel sigue endureciéndose. Y la muerte de mujeres en el balcón de casa o frente a los fogones de la cocina se ha naturalizado como un espanto más ante el que enmudecemos a diario. Siete asesinatos machistas en mayo, y ninguno pasó a mayúsculas. La fatiga de la compasión –de la que a menudo alertaba Kapuscinski– arrecia hoy en las sociedades modernas en las que ejercemos de espectadores del dolor ajeno, todavía incapaces de creer que la unión entre un hombre y una mujer puede ser un artefacto peligroso. En cambio, este agotamiento del tema nunca se produce cuando se trata de terrorismo fundamentalista, religioso o político. Sin embargo, el feminicidio no es un asunto privado, sino un amargo conflicto social que fractura la convivencia entre iguales.

El diagnóstico de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha puesto de manifiesto esta anomalía: “A pesar de la gravedad extrema de estos asesinatos y sus efectos, en la actualidad se ha producido, por algunos medios de comunicación, un cambio de tratamiento en la cobertura que se ofrece del terrorismo machista; en algunas ocasiones estas noticias están siendo relegadas de los espacios centrales de los programas de televisión, de radio, en los informativos o en la prensa escrita y/o digital, hurtándose este tema del debate social”.

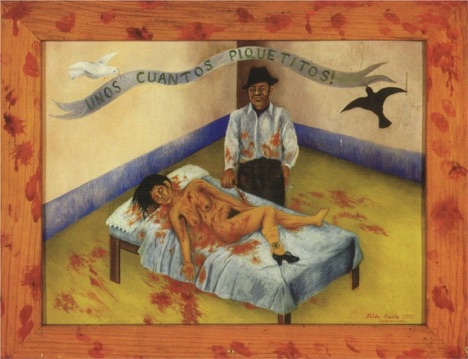

La lacra de la violencia machista, y, más en concreto, el lugar que ocupa en el espacio público, se corresponde con la pervivencia del “la maté porque era mía”. A pesar de la inclusión de la perspectiva de género en las escuelas, de las pulseras y las órdenes de alejamiento, de los planes integrales, convivimos con la barbarie de un maltrato silenciado por parte de aquellas que han extraviado su identidad. Mucho se ha insistido en la curva ascendente de llamadas al teléfono 016 durante el confinamiento, y también tras la emisión del documental de Rocío Carrasco, quien afirmó ser una neófita en el feminismo –aunque su madre fuera una abanderada de la libertad de las mujeres–. ¿A cuántas les ocurre lo mismo? ¿Qué tipo de miedo las paraliza? ¿Cuándo empiezan a detectar las señales de un barrido integral?

Poco sabemos de los maltratadores asesinos. Algunos se suicidan después de matarlas, otros se entregan. Desconocemos sus perfiles: cómo transcurrió su infancia, cómo se relacionaban, cuáles fueron sus lecturas o si para ellos el amor era un acto de enajenación. Los hay que carecen de antecedentes; los vecinos nunca vieron nada raro en ellos –¿y qué demonios es ser normal ?–. Tampoco muchas de sus víctimas, a pesar de que ellos decidieran a quiénes tenían que ver y a quiénes no, o cómo tenían que vestirse. Hasta que la locura de amor se convierte en una patología obsesiva que confunde vínculo con posesión. Puede que estos hombres tuvieran madres maltratadas física y psicológicamente. Que no hubieran visto a su alrededor relaciones en las que respeto y pasión son indisociables. Podían llegar a creer que pelearse y reconciliarse, la secuencia castigo y recompensa, era lo habitual en la pareja.

Nuestra educación sentimental sigue fracasando, y debemos revisar su constructo. Los mimbres de la seducción que entretejen los adolescentes vienen defectuosos de fábrica. Un romanticismo imposible. Una pasión que se agota y agota. Y que nos empuja a reescribir un nuevo contrato sexual. Traperos y raperos han empezado a filtrar sus letras por el verdadero tamiz del siglo XXI, impostergable y vital: la igualdad real. Es un buen ejemplo para la ultraderecha, que sigue considerando la violencia machista como una “falsa verdad progre”, de andar por casa. Que no respeta ni el minuto de silencio por las víctimas. Que niega que murieran en nombre de la rabia. Por ser mujeres.

Comentarios