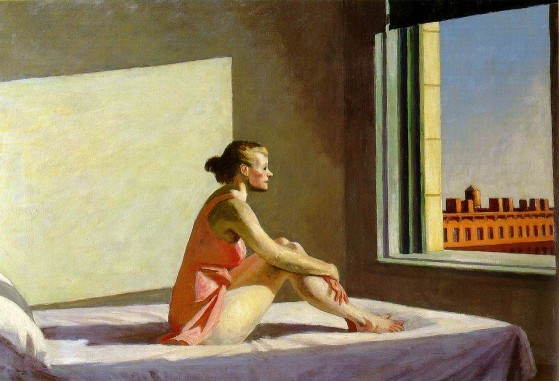

Hay una constante en los lugares que decidió pintar Edward Hopper: la provisionalidad. También la vida que pasa de lado. En el Museo Thyssen, estos días la gente se amontona frente a sus raíles, que tienden hacia el infinito y producen tanta paz como desasosiego al plasmar cuán inalcanzable es el mundo. Pasa lo mismo con las habitaciones de hotel donde la claridad de la ventana neutraliza el olor a cerrado. No hay reconstrucción literal de la realidad en sus cuadros, sino recuerdo. Como si arrastrara hasta el lienzo edificios abandonados, moteles de carretera y estaciones de tren: los no-lugares de su tiempo que ejercen de cinta aislante.

Escucho a dos mujeres preguntarse qué le preocupa al autor, esa sensación angustiosa entre la incomunicación y la parálisis, dicen, y me interrogo acerca de la tan glosada soledad de sus personajes. ¿Por qué nos fascina tanto Hopper? ¿Por qué sus cuadros han ilustrado tantas portadas de libros? Aparte de su halo cinematográfico, nos atrapa la impasibilidad con la que sus protagonistas se acomodan a una vida sin certidumbres. Y a pesar de su aparente vulnerabilidad, se muestran antifrágiles, pues esperan sin esperar, miran sin ver, puede que incluso amen sin sentir. Tienen algo de indoloros. E incluso en la evocadora visión de una barca sobre azules merodea la sombra de un miedo latente que en cualquier momento puede estallar y partir la realidad en mil pedazos. «Por qué elijo determinados temas y no otros es algo que no sé, a menos que sea porque los percibo como el mejor medio para sintetizar mi experiencia interior», leo en sus escritos, recién publicados por Elba. Hopper alude siempre a la expresión de su subconsciente, a su mundo interior, más que a un proceso intelectual.

Vivimos hoy unos tiempos en los que se rehabilita la expresión «vida interior», tan asociada a la espiritualidad. Porque anida en ella el recogimiento y la identificación de emociones que a menudo escurren el bulto si no se diseccionan. A mi alrededor, la gente cuenta que practica la meditación, el bikram yoga, el jogging o el surf. Buscan desconectar del mundo para conectarse con ellos mismos. Escapar para aumentar su capacidad de resistencia. Acerados, más blindados al sufrimiento, acaso menos sentimentales, los antifrágiles serán los que mejor se adapten a los nuevos tiempos, asegura Nassim Taleb en el prólogo de su nuevo libro, Antifragile. Porque está cuajando una nueva sensibilidad, menos asertiva y más escéptica, decidida, fuerte y atractiva, que no sólo supera los golpes, sino que mejora con ellos. Y que apuesta por una visión de la vida como la obra de arte que ya adelantó Hopper hace casi un siglo.

No soy entendido en arte, pero este artículo me ha llevado a comprender al artista. Me he adentrado en un mundo que desconocía por completo y que me agrada.

Muchas gracias!